Nunca fue demasiado, pero tampoco suficiente.

A veces uno escribe con la clara conciencia de que el

destinatario no responderá. No por desinterés, ni por crueldad, sino porque el

diálogo ya encontró su cierre silencioso y respetuoso, ese que se da cuando las

cosas no terminan mal, pero tampoco del todo bien. Uno escribe entonces con la

delicadeza del que no quiere molestar, pero tampoco puede quedarse callado.

Escribir se convierte en una forma educada de quedarse cerca sin invadir.

Hoy escribo desde ahí. Desde esa frontera tibia en la que se

convive con la memoria sin hacerle preguntas nuevas.

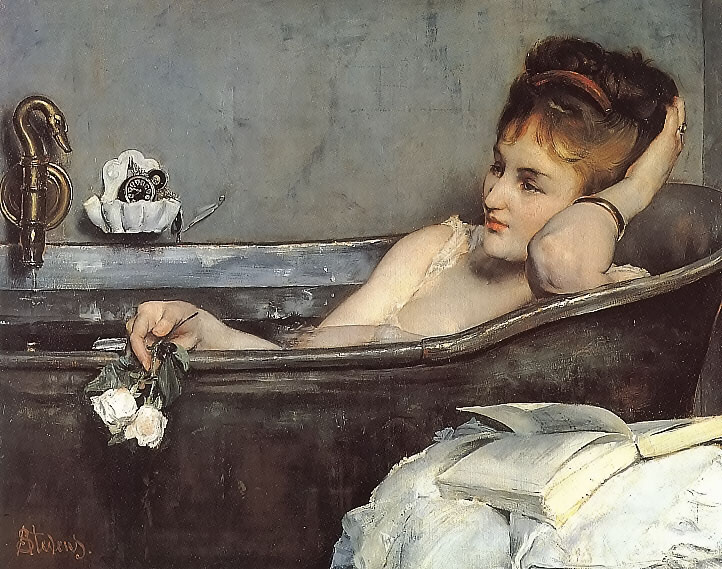

Con ella compartí una complicidad que rozaba el deseo sin

decirlo en voz alta. De aquellas conexiones que no se explican bien porque no

se ajustan a la lógica, ni al tiempo, ni a las etiquetas. Nos gustábamos —eso

era evidente—, y por momentos, el romanticismo nos envolvía como un velo

antiguo, de esos que no cubren pero sí transforman lo que uno mira. Pero el

cuerpo —esa forma concreta de nombrar lo imposible— nunca fue parte de nuestro

trato. Lo nuestro fue más epistolar que presencial, más en canciones que en

abrazos, más en el texto que en la piel.

Yo, que suelo esconderme tras palabras como otros tras

armaduras, no fui capaz de pedir lo que más deseaba. No por falta de afecto,

sino por falta de algo más profundo: convicción de que sería suficiente.

Siempre pensé que ella, tarde o temprano, se cansaría de alguien como yo. De mi

torpeza social, de mis silencios innecesarios, de mis maneras raras de querer.

A veces le decía —como quien se ríe de sí mismo para evitar llorarse— que no

tenía mucho más que ofrecer que cartas y canciones, y que lo que veía en mí era

todo lo que había. "Podría ser menos", le decía, y no era falsa

humildad, era un diagnóstico.

Ella siempre fue más libre. Más viva. Más capaz de mirarse

al espejo sin dudar del reflejo. Conoció a prospectos que sabían moverse por el

mundo con gracia, que decían las frases correctas, que sabían cuándo tomarle la

mano sin pedir permiso con los ojos. Yo, en cambio, escribía frases largas,

caminaba con miedo y casi siempre dudaba hasta de lo que veía —aún lo hago,

creo—.

A pesar de todo, a veces suelo escribir sobre sus memorias.

No cartas, necesariamente, pero sí fragmentos que se parecen a ella. Ella, por

su parte, casi nunca responde, pero dice leerme, y yo elijo creerle porque uno

se aferra a los gestos más pequeños cuando ya no se espera nada grande. No

somos amigos —me es complicado entender el concepto—, porque los amigos se

frecuentan y se tienen cerca. Lo nuestro fue otra cosa. Un espacio flotante en

el que ella podía disponer de mí sin necesidad de pedirme nada, y yo podía

estar ahí sin que me lo pidiera.

Sé que ella me aprecia. Me lo ha dicho. Pero también sé que yo

la necesito más de lo que ella a mí. Y eso no me duele, al menos no como antes.

Es solo parte del equilibrio natural de las cosas: uno quiere con una

intensidad distinta, y eso también se respeta. Si mañana desapareciera, su vida

seguiría casi igual, y la mía —me temo— tendría que volver a acostumbrarse a

escribir sin pensar en si ella leerá.

Hoy no le pido nada. Ni que vuelva, ni que me recuerde, ni

que se arrepienta. Solo dejo esto aquí, como quien deja una flor seca dentro de

un libro: no porque espere que alguien la encuentre, sino porque alguna vez fue

hermosa y merece permanecer.

Y aunque he aprendido a aceptar cómo son las cosas, eso no

ha cambiado lo que siento. No porque aún espere que cambien, sino porque hay

afectos que, una vez instalados, no se mudan con facilidad.

A veces me pregunto si ella se da cuenta de que aún escribo

para ella. O si alguna vez —alguna vez— pensará en mí como algo más que un

recuerdo amable.

Pero no hace falta responder. A esta altura, yo ya aprendí a

leer los silencios.

Y aunque no sepa exactamente qué lugar ocupo, me basta saber

que alguna vez fui parte del mapa.

Comentarios

Publicar un comentario