Entre flores, brujas y otras permanencias.

Hay textos que, por alguna razón, exigen nacer en desorden. Esta columna, por ejemplo, bien podría haber cerrado con lo que ahora estoy por decir. Pero cuando uno escribe desde el temblor, lo que importa no es la estructura, sino la urgencia. Y hoy, más que un argumento claro, tengo una idea que no quiere irse: que hay cosas —cosas profundamente simples— que se nos escapan justo porque están siempre ahí.

Intentaré

explicarlo, aunque sospecho que la palabra me queda corta.

Pensaba en esto

mientras recordaba algo tan mundano como las flores.

Durante muchos años, no me detuve a verlas de verdad. Las conocía, claro, pero

no con la profundidad que ahora me inquieta. Eran parte del decorado: celulosa

pintada de colores, útil para adornar mesas, funerales o disculpas. Jamás me

había preguntado cuánto gira, simbólicamente, alrededor de una flor. Fue hasta

hace poco —quizá cuando la mirada se vuelve más serena y menos ocupada— que

empecé a notar sus contornos, sus formas delicadas, sus colores a punto de

marchitarse.

Hubo un

momento, incluso, en que salía a caminar por jardines ajenos con el pretexto de

observarlas. Me detenía ante ellas como quien espera que revelen una verdad

oculta. Me inclinaba, olía, pensaba. Y sin embargo, algo faltaba. Había

belleza, sí, pero no encuentro.

La revelación

llegó en un lugar inesperado: la casa de mi abuelita.

Mientras

limpiaba un rincón viejo del patio, removiendo hojas secas y restos de lo que

alguna vez fue jardín, noté unos destellos de color casi imperceptibles. Las

flores de un árbol, escondidas entre las ramas muertas, brotaban con una

dignidad silenciosa, sin pedir atención. No eran extraordinarias. No eran

raras. Pero estaban allí. Constantes. Firmes. Presentes. Y supe, sin necesidad

de entenderlo por completo, que había estado buscando mal. Que no buscaba un

momento, sino una permanencia.

A veces, en la

obsesión por encontrar lo irrepetible, olvidamos que hay cosas que no brillan

por su singularidad, sino por su persistencia.

Y fue entonces cuando

comenzó a resonar la imagen de aquella figura pagana que suele atormentar mis

pesadillas y se esconde entre mis líneas.

Hay presencias

que no entran por la puerta, pero que habitan todas las habitaciones. Figuras

que no llaman la atención como flor exótica, pero que arraigan como raíces

profundas. Ella —la que tantos no logran ver entre mis líneas, pero que algunos

ya conocen como el eco que vuelve— no aparece como un destello. Su forma es

otra. Está en el modo en que observo el mundo cuando pienso en que ella lo

camina. Está en cada metáfora que se escapa sin permiso, en cada párrafo que se

escribe solo. Su belleza no es el centro de esta columna, pero sí su causa.

Creo que es

eso. Que cuando la pienso, no lo hago como un momento, sino como una constante.

Una ley que deseo seguir. Una flor no por única, sino por fiel.

Una belleza que, más que estallar, permanece.

Y si algún día —ojalá que no muy pronto— dejo de escribir estas columnas, que se sepa que fue por haberla encontrado entre las ramas secas de lo que fui. Y por haber entendido, al fin, que la belleza más valiosa no está en lo que deslumbra, sino en lo que no se va.

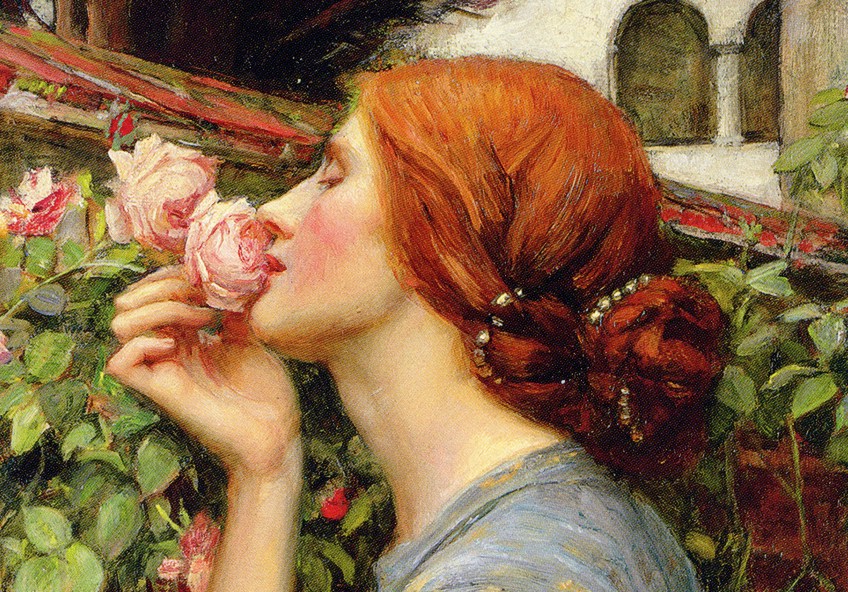

En portada: The Soul of the Rose – John William Waterhouse (1908)

Comentarios

Publicar un comentario